By: Abu Rausyanfikr

Baru-baru ini, dunia perfilman diramaikan oleh salah satu film yang mengangkat kisah hidup dan perjuangan KH. Ahmad Dahlan. Dalam film yang berjudul Sang Pencerah, Ahmad Dahlan (Lukman Sardi) berusaha merombak tradisi yang telah mengakar kuat dan dianggap sebagai salah satu ajaran Islam. Padahal, dalam pandangan dan ilmu yang dimiliki Ahmad Dahlan, hal-hal tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran Islam sebenarnya.

Salah satu gerakan kontroversial yang dilakukan oleh Dahlan adalah mengoreksi arah kiblat Masjid Besar Kauman. Tentu saja hal tersebut mendapat resistansi dari masyarakat Kauman, terutama Kyai Penghulu Kamaludiningrat (Slamet Raharjo). Klimaksnya, Dahlan pun dicap sebagai kyai kafir karena pandangan-pandangan dan pemahaman "baru" yang dibawanya.

Jika ditarik ke masa kini, fenomena film Sang Pencerah, jika boleh disebut demikian, sedikit-banyak memberi gambaran bahwa tidak sedikit ajaran Islam yang terasimilasi dengan budaya lain. Dalam tarat tertentu, budaya, tradisi, dan kebiasaan lokal memang dapat diadopsi dalam hukum Islam. Tapi, tentu selama di luar ranah ibadah mahdhah, dan tidak bertentengan dengan al-Quran dan Sunnah. Namun realitasnya, banyak tradisi, kultur, ajaran luar Islam yang justru dianggap berasal dari islam itu sendiri. Jika sudah demikian, tentu umat Islam harus lebih pandai memilah ajaran yang benar dari Islam.

Sang Pembaharu Islam

Seiring perkembangan zaman, akan ada masa ketika umat muslim tidak lagi menjadikan Islam sebagai way of life. Saat itu, Islam hanya menjadi sebuah identitas imitasi karena banyak dari umatnya yang tidak lagi mengerti hakikat Islam sebenarnya. Bukan berarti saat itu para ulama, pemikir, dan para ahli ibadah hilang tak berbekas, justru kehadiran mereka bertambah banyak. Tetapi, jumlah yang kian banyak itu ternyata tidak dapat menyelamatkan Islam dari jurang degradasi dan pemeluknya dari dekadensi moral.

Pokok permasalahannya adalah hilangnya kesadaran umat Islam, bahkan para ulamanya, untuk berpegang erat kepada tali Allah. Bukan hanya itu saja, selain berpegang teguh kepada tali Allah, umat Islam telah kehilangan kesadaran akan pentingnya ilmu. Mereka merasa cukup dengan apa yang telah mereka dengar dari guru atau ulama mereka. Para ulamanya pun tidak menyadarkan pengikutnya untuk bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang mengatas namakan Allah dan rasul-Nya. Akhirnya, Islam yang menjadi korban kebodohan dan kelalaian pemeluknya.

"....Ketika umat telah sampai pada kondisi tersebut, maka saat itulah Allah SWT mengutus seorang mujaddid (pembaharu) untuk menyelamatkan agama-Nya...."

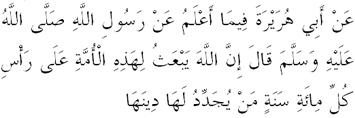

Ketika umat telah sampai pada kondisi tersebut, maka saat itulah Allah SWT mengutus seorang mujaddid (pembaharu) untuk menyelamatkan agama-Nya. Hal ini terekam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“Telah menceritakan kepada kami Sulaimân ibn Dâwud al-Mahriyyu telah mengabarkan kepada kami ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Sa’îd ibn Abî Ayyûb dari Syarâhîl ibn Yazîd al-Mu’âfiriyyi dari ‘Alqamah dari Abî Hurairah, sejauh yang aku tahu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap penghujung seratus tahun orang-orang yang akan memperbaharui agama-Nya’.” (Sunan Abû Dâwud, Kitab Al-Malâhim, hadits no. 4291, h. 647).

Selain Abu Dawud, hadis selafaz juga diriwayatkan oleh Al-Hâkim, Al-Baihaqî, dan Al-Tabrânî.

Lafaz “innallaha yab’athu,” menurut Al-Munâwî, seperti yang dikutip oleh Dr. Mahmud Thahhan, maksudnya adalah “memperbaiki umat ini” (Mafhum al-Tajdid Baina al-Sunnah al-Nabawiyah wa al-Mujaddidin al-Mu’âshirîn, penerjemah Drs. M. Thalib, h. 7)

Hal ini berkenaan dengan kondisi umat Islam yang mengalami fase kemunduran, bahkan kehancuran dikarenakan minimnya ilmu dan pengamalan ajaran Islam.

Ketika kondisi umat Islam telah sampai pada kian langkanya sunnah Rasulullah, sedikitnya ilmu, merebaknya kebodohan dan makin maraknya bid’ah, maka saat itulah Allah membangkitkan dari umat Islam orang-orang yang akan memberikan pencerahan dan menyelamatkan Islam dari kehancuran. (Khalîl Ahmad al-Sahâri Nufûrî, Badzlu al-Majhûd fî Halli Abî Dâwud, vol. 9, h. 201).

Dalam hadis tersebut, istilah tajdid diambil dari lafaz “yujaddidu” yang berasal dari lafaz “tajdiidan”. Muhammad Syamsu al-Haq dalam ‘Aunu al-Ma’bûd menjelaskan bahwa makna tajdid adalah menghidupkan kembali apa yang telah hilang dari al-Quran dan sunah; baik yang hilang al-Quran dan sunah itu sendiri ataupun pengamalan ajarannya. Selain itu, tajdid juga melakukan pembersihan ajaran Islam dari segala sesuatu yang mengarah kepada bid’ah dan ajaran-ajaran yang baru. (Syamsu al-Haq, ‘Aunu al-Ma’bûd, h. 391).

Tajdid tidak berarti mengisyaratkan adanya kekurangan dalam ajaran Islam. Bukan pula berarti agama Islam telah rusak atau usang dikarenakan ajarannya tidak lagi relevan dengan kondisi perubahan zaman. Islam tetap merupakan agama yang sempurna, sekaligus relevan di setiap tempat dan waktu.

"....umat Islam sendiri yang membuat kerusakan di dalam agamanya. Kerusakan tersebut berawal dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam ketika memahami dua sumber pokok ajaran Islam...."

Akar penyebabnya adalah umat Islam sendiri yang membuat kerusakan di dalam agamanya. Kerusakan tersebut berawal dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam ketika memahami dua sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran dan hadis tidak lagi dipahami berdasarkan metodologi yang benar. Bahkan kerap kali beberapa kalangan muslim mengadopsi pemikiran serta metodologi asing untuk kemudian digunakan sebagai metode memahami al-Quran dan hadis.

Sang Mujaddid (pembaharu) yang disebutkan dalam hadis, menurut Syamsu al-Haq adalah orang yang akan memisahkan sunnah dengan bid’ah, memperbanyak ilmu, menolong para penghidup sunnah, dan menghancurkan bid’ah. (Syamsu al-Haq, ‘Aunu al-Ma’bûd, h. 386).

Al-Munâwî menambahkan, bahwa mujaddid itu adalah orang yang menguasai ilmu keagamaan baik secara zahir maupun batin. Penguasaan ilmu seorang mujaddid tidak hanya sebatas kulit luarnya saja, tetapi menjangkau makna yang terdalam. Sehingga, dengan bekal ilmu tersebut dia mampu melihat realitas dan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Dengan penguasaan terhadap ilmu agama, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mujaddid juga seorang mujtahid. (Faid al-Qadîr h. 357).

Hal ini dikarenakan seorang mujaddid dituntut untuk memperbaiki ajaran Islam yang telah “usang” dengan mengembalikan kepada wajah aslinya. Tanpa pengetahuan yang mumpuni terhadap ajaran Islam, hal tersebut sulit untuk dilakukan.

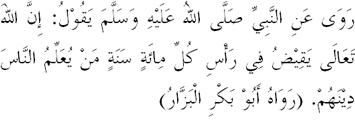

Usaha tajdid yang dilakukan oleh para mujaddid erat kaitannya dengan penyadaran akan pentingnya ilmu bagi lahirnya pemahaman yang benar terhadap sunnah. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Syamsu al-Haq berdasarkan hadis yang dikutipnya dari ibn Hajar dalam bukunya Tawâli al-Ta`sîs. Haditsnya adalah:

“Meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Allah ta’âlâ akan mengutus pada setiap akhir seratus tahun orang yang mengajarkan kepada manusia agama mereka’.” (Diriwayatkan oleh Abû Bakr al-Bazzâr).

Tajdid merupakan sebuah proses yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Perlu lebih dari sekedar memiliki ilmu saja bagi seorang mujaddid untuk melakukan tajdid. Ilmu yang dimilikinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun disebarkan dan ditransfer kepada umat. Usahanya untuk menghidupkan sunnah dengan keluasan ilmu itulah yang kemudian akan menjadikan dirinya dikenal. Bukan karena hartanya yang melimpah, jabatan yang dipegangnya, atau gelarnya yang banyak, akan tetapi dedikasi yang diberikannya bagi kemurnian dan kelestarian Islam. (Ibn al-Atsîr, Jâmi’ al-Usûl, h. 324).

Ibnu Atsîr menjelaskan bahwa tidak sedikit orang yang ahli pada bidang yang digelutinya. Ada yang memiliki kemampuan dalam hadits kemudian dikenal sebagai ahli hadits, kemampuan dalam menafsirkan kemudian menjadi ahli tafsir, kemampuan dalam qira`at kemudian menjadi ahli qira`at. Mereka hakikatnya adalah para ahli yang mendedikasikan dirinya serta memberi manfaat bagi ilmu yang ditekuninya. (Ibid., h. 320).

"....mujaddid adalah yang memiliki kemampuan mengakomodir seluruh kemampuan itu pada dirinya. Dia ahli hadits, ahli tafsir, tafsir, qira`at, hukum, zuhud, hingga politik dalam satu waktu...."

Tetapi, mujaddid adalah yang memiliki kemampuan mengakomodir seluruh kemampuan itu pada dirinya. Dia ahli hadits, ahli tafsir, tafsir, qira`at, hukum, zuhud, hingga politik dalam satu waktu. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mujaddid yang dikenal secara luas tanpa sekat bidang tertentu. Dia memberi manfaat tidak hanya bagi satu bidang saja, melainkan seluruh bidang yang ada. Seluruhnya dikuasai dengan tetap memegang teguh rujukan utama; Al-Qur’an dan al-Sunnah. (Ibid., h. 321).

Semoga di tengah kondisi umat yang makin memprihatinkan ini, akan lahir mujaddid-mujaddid baru. Mujaddid yang dengan segala ilmu serta kesholehannya dapat mengembalikan keaslian ajaran Islam. Sekaligus membuka mata umat Islam lainnya agar senantiasa menjaga agamanya dari pengaruh-pengaruh luar yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Sumber: www.voa-islam.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar